「ローテーブルの選び方~高さ編~」に続き、今回は「横幅編」をお届け致します。

これはローテーブルに限った話ではありませんが、

「お店で見た時はちょうどよく感じたのに、実際にお部屋に置いてみたら大きかった(小さかった)」

…という経験のある方は意外と多いのではないでしょうか。

ソファの次にリビングの主役となるローテーブルは、デザイン性重視でその大きさは二の次、と考えてしまいがちかもしれません。

以前「ローテーブルと周辺家具の関係」でご紹介しました通り、お部屋にローテーブルを設置しようとした場合、生活動線を確保した上で他の家具との距離感を考えることはとても重要です。

また天板の形状によってそれぞれの特性もあります。

しかしリビングの広さや周辺家具とのバランスを考えると、おのずと「ちょうどいいサイズ」は決まってきます。

まずお部屋を採寸してみましょう。

そして周りにある家具たちのサイズや、家具同士の距離も測ってみてください。

その空間に置くことのできる最大サイズさえわかれば、あとはライフスタイルや使い勝手、そしてデザインで絞り込めるため、ローテーブル選びはとても楽になります。

(お店に測った寸法をお持ちいただければ、その空間に合わせたサイズ感のローテーブル選びをお手伝いさせて頂きます!)

ローテーブルは大きすぎても小さすぎてもしっくり来ないものです。

そこで今回はローテーブルの「横幅」を3つのサイズ感に分けてご紹介いたします。

■コンパクトなサイズ感:~W800mm

W(幅)が800mm以下のコンパクトなサイズ感のローテーブルは、リビングはもちろんのこと、書斎や寝室、そして一人暮らしのお部屋などシーンや場所をあまり選ばずに設置することができます。

お食事をしたり座卓として使用する場合、正方形など奥行きの深いテーブルですと天板面積が広くなり使いやすいです。

また、全体のサイズ感が大きいL字型のカウチソファなどに、コンパクトなローテーブルを合わせると、テーブルの横幅がソファの端からはみ出さずバランスよく配置できます。ソファとテーブルの間は30~40センチあけるのがベターです。

そしてコンパクトなローテーブルをサイドテーブルの代わりにして、サイズの大きなテーブルとの併用もオススメです。

BRUNCHで取り扱っている商品では、以下のものがございます。

TA-0508 BRUNCHオリジナルガラスセンターテーブル

サイズ:W450 × D450 × H380mm(※他のサイズもございます)

リビングのスペースに合わせてコンパクトなサイズ感のローテーブルを置く場合は、天板にガラスを使用しているものがオススメです。お部屋に圧迫感を与えず、空間を広く見せてくれます。

TA-0456 BRUNCHオリジナル ガラスセンターテーブル

サイズ:W650 × D650 × H380mm(※他のサイズもございます)

上から見るとコの字になっているシャープな無垢鉄の脚がワンポイント。正方形の天板ですので、コンパクトな見た目ながら使用面積は広く、また足元がスッキリしているため4方向のどこからでもテーブルを囲むことができます。

TA-0100 BRUNCHオリジナル センターテーブル

サイズ:W725 × D400 × H375mm

天板の面積はコンパクトながら、引き出しと棚板を設けているので収納力は抜群。リモコンや小物などよく使うものをしまえる便利な1台です。

小さなサイドボード感覚でのご使用もできますので、リビング以外の場所に置いても活躍してくれそうなローテーブルです。

■一番多いサイズ感:W900~1200mm

ローテーブルで一般的に一番多い幅のサイズが、W900~1200mmです。

2~3人掛けソファの前に置く場合、見た目のバランスがちょうどよく、ソファの中央、端、どこに座っていてもテーブルまで楽に手が届きます。

2000mmを超える横長ソファの場合は、端に座った人がテーブルに手を伸ばしにくくなるため不向きです。

座卓として使用する場合、天板が長方形だと2人、正方形だと4人以上でお使いいただけます。

デザインの選択肢が多いサイズ感ですので、テーブルを囲む人数を考慮して奥行きの深さもお決め頂くと、より使いやすいものが見つかります。

TA-0136 BRUNCHオリジナル センターテーブル

サイズ:W1100 × D500 × H380mm

丸みのあるデザインがかわいらしいBRUNCHのオリジナル商品です。角ばった部分がないため小さなお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。奥行きがそれほど深くないので、置けるサイズ感に限りがある場合でも比較的リビングにすっきりと収まります。

TA-0424 ガラス天板リビングテーブル

サイズ:W900~1200 × D900~1200 × H330mm

人数が多い時やお食事することが多くても、天板が広く使いやすい正方形のリビングテーブル。座卓としてもちょうどいい高さで、ソファでも床に座ってのご使用でも両方使えて重宝する1台です。無垢材の本体+ガラス天板によりスタイリッシュな雰囲気を演出しています。

TA-0506 リビングテーブル

サイズ:大 W1100 × D570 × H340mm / 小 W700 × D380 × H400mm

丸みを帯びた三角形が特徴的なテーブルです。すっきりとしたシンプルなデザインながら、サイズ違いで2台並べるとお部屋のアクセントになる高いデザイン性も兼ね備えています。重ねて設置できるため、それほどお部屋のスペースはとりません。また、1台ずつでも使用できますので、リビングテーブルとサイドテーブルとして別々でも活躍します。

■存在感を放つサイズ感:W1300mm~

W1300mm以上ある大きなローテーブルは広々と使える上に、リビングでも存在感を放ってくれます。

長方形のテーブルに2人横並びで座っても窮屈に感じることはないでしょう。

リビングテーブルとお食事をするダイニングテーブルを兼用できるサイズ感です。

W2000mm以上の大きいソファの前に置いても、見た目的なバランスがとれる大きさで、またソファの端に座っていてもテーブルに手が届きます。

ご家族の人数が多い場合や来客が多いご家庭は、大きなテーブルがリビングにあると非常に便利です。

TA-0044 センターテーブル

サイズ:W1200~1650 × D600~870 × H330mm

一番大きいサイズはW1650×D870、広めのダイニングテーブルと変わらない大きさでおつくりいただけるローテーブルです。高さは座卓としてもちょうどいい330mmの設定となっています。大きく広く使っていただけますが、シャープなデザインのため、とてもスッキリとしていて上品です。

TA-0204 BRUNCHオリジナル リビングテーブル

サイズ:W900~1500 × D400~600 × H350mm

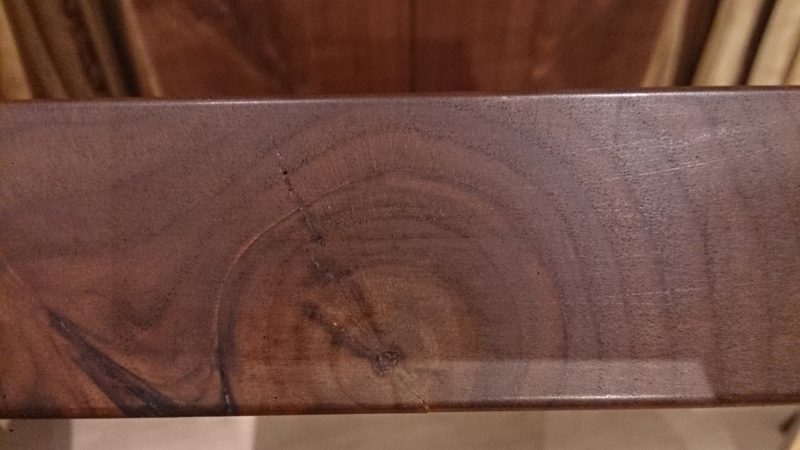

天板に約25mmの厚みを持つ無垢材を贅沢に使用した鉄脚のローテーブル。

無垢鉄のスッキリとした細い脚がモダンな雰囲気を演出してくれます。

面積の大きい天板でも足元がすっきりしているので、軽快な印象です。

TA-0314 リビングテーブル

サイズ:W1400 × D450 × H450mm(※他のサイズもございます)

天板の下に雑誌やリモコンなどを置く際にちょうどいい格子状の棚板付きローテーブル。日本を代表する家具デザイナー稲垣巌氏による、シャープさと柔らかさが共存するデザインです。

自分のおうちを理想の空間に近づけるべく、是非ローテーブルのサイズ感にもこだわって選んでみてください。

BRUNCH ローテーブル商品一覧はこちら