日本におけるチェスト=たんすの歴史は意外にも古くありません。

江戸時代から明治にかけて人々の持ち物が増えるにつれ、それまでは長持(ながもち)などで事足りていたものが収まり切れなくなり、徐々に収納家具が普及していったそうです。

その当時からたんすと言えば桐材。

桐だんすという言葉を、皆さん一度は聞いたことがおありかと思います。

桐だんすは高級品というイメージもありますが、ただ高いだけでなく桐材とたんすには密接な関係があるのです。

今回はたんす、チェストに使われる材木「桐」についてご紹介いたします。

<桐材とは>

まずは桐材について。

桐とはシソ目キリ科キリ属の落葉広葉樹で、ちょうど今の時期に淡い紫色の筒状の花をつけます。

翼のついた小さい種子はよく風で撒布され、発芽しやすく成長が早いため随所で野生化した桐が見られます。

大きさは高さ8~15m直径40~60cmぐらい。

原産国は中国とされていますが、日本でも北海道南部以南に植栽で自生しているものが見られ、福島県の会津桐や岩手県の南部桐が有名です。

古くから良質な木材として重宝され、たんすの他にも下駄や琴にもよく使用されています。

<桐材とたんす>

桐材はたんすに使用するためにある材と言っていいほど、様々な長所があります。

桐だんすとはただ高級であるというだけでなく、実際に使いやすく仕舞いやすく保管するという事に非常に優れているのです。

例えばこのような特徴があります。

・湿気を防ぐ

木材の中ではもっとも吸湿の少ない部類にあり、繊維の膜が小さいので一度乾燥すればその後湿気を吸いにくい。

中にしまった物のカビや劣化を防げます。

・軽い

ほとんどの木は水に浮きますが、その中でももっとも軽く持ち運びや取扱いに有利です。

同じ大きさなら、桐は欅の半分ほどの重さになります。

・狂いや割れが少ない

木材の収縮率が大変小さく、加工しやすい。

木材家具には反りや割れがつきものですが、桐材の家具はこのようなことが起こりにくいです。

・虫がつきにくい

桐の箱に入れておくと中のものに虫がつかず、腐りにくいといわれています。

・熱が伝わりにくい

熱伝導が低いので、実際に温かみがあり保温効果も高い。

・難燃性

内側に空気層が多いため燃えても表面が炭化しやすく、内部まで燃えるのに時間がかかります。

熱伝導はけやきの半分、着火点は400度ぐらいで杉や硬いけやきなどより高い。

このように大事なものを仕舞う道具としてはこれ以上ないくらいの長所を持つ桐材ですが、最近は家具屋さんで桐だんすというものをなかなか見かけなくなりました。

しかし、桐は今もたくさんの収納家具に使われているのです。

<桐材家具のいま>

昔は女の子が生まれると桐の木を植えたと言われます。

いつかお嫁にいく時に、大きく育った桐でたんすを作って持たせるためです。

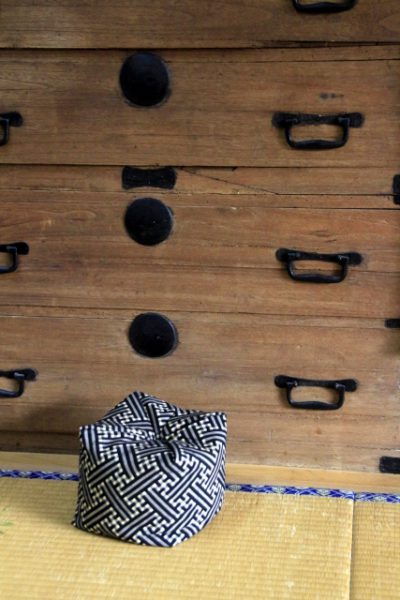

そもそも江戸時代に生まれた桐だんすには取手金具がつけられており、女性でも持ち運べる軽さと丈夫さが特徴でした。

加えて前述したように収納に優れていた桐だんすは嫁入り道具として用いられるようになりましたが、和装から洋装へ変化した現代ではその習わしもすっかり見かけなくなってしまいました。

しかし桐材の特性は現代の家具たちにも用いられています。

ほんの一例ですが、例えばこちらのチェスト。

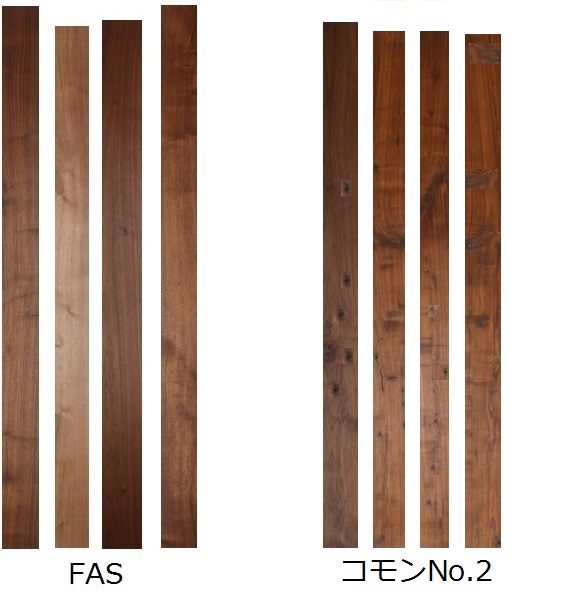

ウォールナット材を使用し脚も長く比較的モダンな印象です。

しかし引出しの内箱はこのように桐材が用いられています。

かつて婚礼だんす全盛の時代、腕を振るった職人たちの技術は今も見えないところで息づいているのです。

<収納家具には桐材>

このように、たんすとしてはなかなか見かけなくなった桐材ですが今も様々な家具に使用され、その役割を担っています。

適材適所とはよく言ったもので、昔の人は本当によく木材を理解し、家具を理解し後世に残る技術と知恵を生み出してくれました。

BRUNCHでは国産の会津桐を使用しているチェストなどもございますので、収納家具をお探しの際は桐に注目していただければ新しい発見があるかもしれません。

それが全てのダイニングテーブルと比べると、エクステンションテーブルは必ず、複雑な構造になります。

それが全てのダイニングテーブルと比べると、エクステンションテーブルは必ず、複雑な構造になります。