スツールとは背もたれのない一人掛けの椅子を指します。

椅子の中でも最も古い形式であり様々な場面や用途で使用されていますが、

いざ家具を買うタイミングでは意外とその存在を忘れられている事が多いような気がします。

しかし、スツールは一家に一脚おすすめしたい非常に気の利く名脇役なんです。

BRUNCHでは約30種類のスツールを取り扱っていますので、

まずはどのようなタイプがあるのかご紹介いたします。

<いろんなタイプのスツールたち>

・張座タイプ

一般的によく見る形だと思います。

ラーメン屋さんなどのカウンターに並んでいるようなモノもこの部類に含まれます。

座面にウレタンクッションが張り込んであり、張地は布・革・合成皮革などさまざま。

そもそもスツールは背もたれがないので長時間腰掛けるのには向きませんが、クッションがあるぶん掛け心地は良好です。

長くお使い頂けますが、いずれ座面の張替は必要になります。

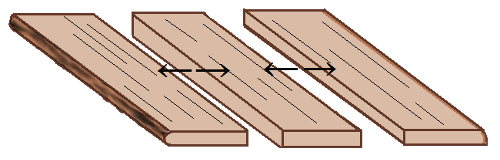

・板座タイプ

これもよく見かけるタイプだと思います。

座面が布や革ではなく無垢板でできており、張座に比べると掛け心地は劣るかもしれませんが生地の張替が必要ないのでそのまま長く使えます。

様々な使い方ができる万能タイプで、後で詳しくご紹介します。

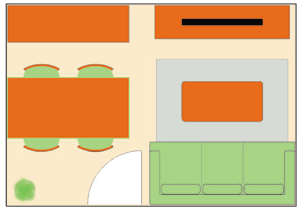

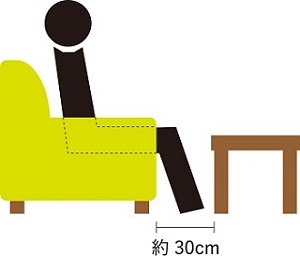

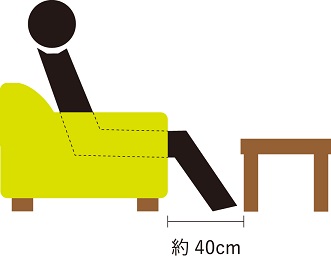

・オットマンタイプ

張座にとてもよく似ていますが、違いは「高さ」にあります。

椅子として使用するスツールの高さがおよそ420mm前後なのに対し、

オットマンの高さは少し低めです。

スツールの用途のひとつとしてソファの補助(足置き)がありますが、

オットマンは中でもソファの補助に特化したスツールというわけです。

別名フットスツールと呼ばれたりもします。

・ハイタイプ

カウンターなどの高めのテーブルやデスクに合わせて使用するタイプです。

近年多く見られるキッチンカウンターがあるお部屋の場合、このようなスツールが1、2脚あると部屋の雰囲気がぐっと増します。

もちろん高さがあるので長い時間腰かけるのには向きませんが、朝ご飯をささっと食べたりちょっとPC作業をするくらいは全く問題ありません。

小ぶりなサイズ感のモノをキッチンに置いておけば、炊事の小休憩に活躍します。

<1脚あれば様々な使い方ができる>

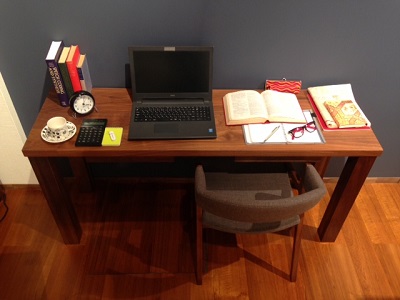

上でご紹介した4タイプの中でも特に万能に使えるのが【板座タイプ】です。

他のタイプは座る・あるいはソファの補助に特化していましたが、座面=天板ととらえることでぐっと用途が多様化します。

背もたれのあるチェアではなかなかできない、スツールならではの使い方をいろいろご紹介します。

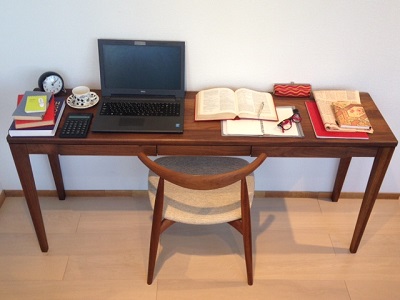

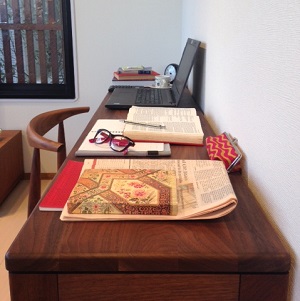

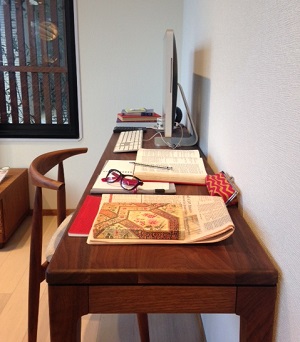

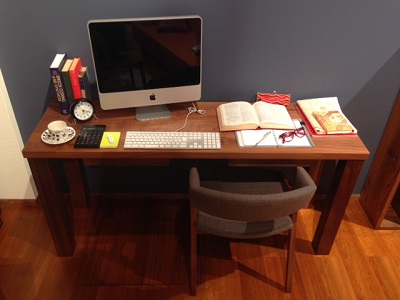

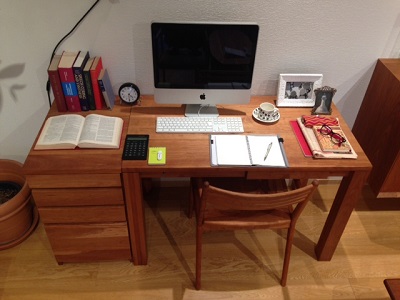

・サイドテーブルとして使う

リビングテーブルを置かない方も増えていますが、これなら場所も取らないうえ使いたいときにさっと持ってこれます。

普段からソファ前にテーブルが鎮座しているとお部屋も狭く見えてしまいがちですが、スツールをサイドテーブル代わりにできれば使いたいときだけ動かせるのでとても便利です。

リモコン・本・ノートPC・カップなど十分置けますし、もともと座るものなので安定しています。

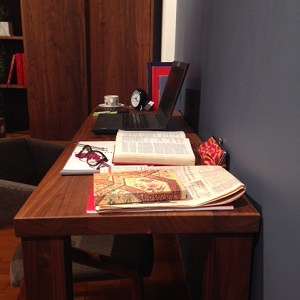

・フラワーテーブルとして使う

お部屋の一角がちょっと寂しい、そんな時はスツールに花や雑貨を置いてみるのもおすすめです。

店内のディスプレイを考える際もスツールは大活躍してくれます。

上の写真のように季節の花を飾ってもいいですし、観葉植物にもう少し高さが欲しい時などはスツールに乗せれば高さが出て部屋にメリハリが生まれます。

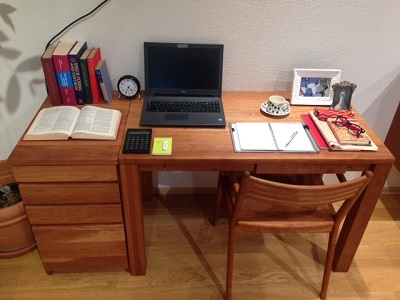

・チェアの代わりとして使う

スツールとしての本来の使い方ですが、1脚あるとないとでは大違いです。

急な来客時など「椅子が足りない!」といった時はスツールを持ってきましょう。

中にはスタッキング(重ねる)できるタイプもありますので、部屋の隅に重ねて置いておけばちょっとしたディスプレイにもなりますし、なにより場所をとらずに仕舞っておくことができます。

<使い方にあったスツールを選ぶ>

今回は万能型の板座タイプに焦点を当てましたが、「どう使うか」によっておすすめは変わってきます。

足置きとして使用するのであればオットマンタイプがおすすめですし、普段使いにチェアの代わりにするのであれば張座がいいかもしれません。

どのタイプであっても買って損なしの名脇役だと思いますので、家具をご購入の際はどうかスツールのことを思い出してみて下さい。

1脚あるだけで普段の生活がちょっと便利に、いつものお部屋が少し華やかになると思います。

*上段右から、CH-0155/CH-0054/CH-0149

*上段右から、CH-0155/CH-0054/CH-0149

*CH-0179/CH-0204

*CH-0179/CH-0204

●SO-0098 BRUNCHオリジナル本革ソファ

●SO-0098 BRUNCHオリジナル本革ソファ ●SO-0110 カウチソファ

●SO-0110 カウチソファ