キッチンは、家の中で最も収納力が必要とされるエリア。

一つでも場所を取る家電製品から細々とした食器類まで、近くに置いておきたい物の種類は多岐に渡ります。

そんな場所で活躍するのがキッチンボードです。

調理に必要なものもしっかりと収納できる一方、ただの食器棚とは異なり、カウンターボードとしての機能も兼ね備えているタイプのものも多く、お料理の作業効率もぐんと上がります。

それだけに、使いやすさには一層こだわりたいアイテムの一つ。

デザイン以外に大して差なんて無いんじゃないの?と思う方も多いかもしれませんが、ちょっとした違いが意外なほど使いやすさに繋がってくるのがキッチンボード。

今回はその違いをいくつかのポイントに分けてご紹介していきます。

===================

【ポイント① スライド収納】

スライド式のカウンターは、炊飯器や電気ケトルなどの家電を置く際、発生する蒸気をキッチンボードの外側に逃がす事で、上部の棚の底面が傷んだり、カビが生えてしまうのを防ぎます。

こちらはオプションでカウンター部分にスライドカウンターを付けることが出来るタイプ。

もし蒸気が出るような家電を置く必要が無いのであれば、付けずに作業スペースを広く取っても良いでしょう。

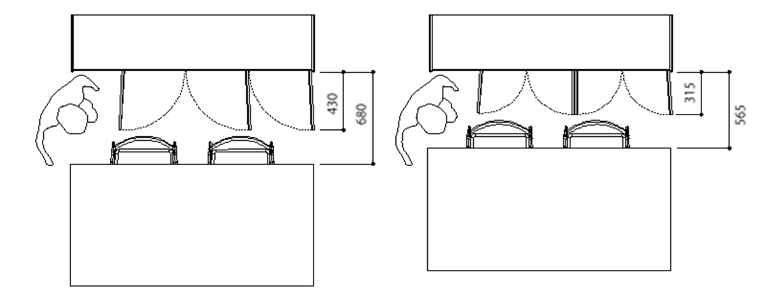

こちらはカウンターの下にスライド収納があるタイプ。

家電を二つ並べて置くことも出来るほどの広さがあります。

置きたいキッチン家電がたくさんあるご家庭では、こちらのようなスライド収納が広めのキッチンボードが使いやすいでしょう。

でも、あまり下のほうに置いてしまうと、炊飯器からご飯をよそったり、トースターから料理を取り出す、などの作業がし辛いのではないか、と思いませんか?

そこで次のポイント!

【ポイント② 高さ】

CA-0127 キッチンボード

CA-0198 キッチンボード

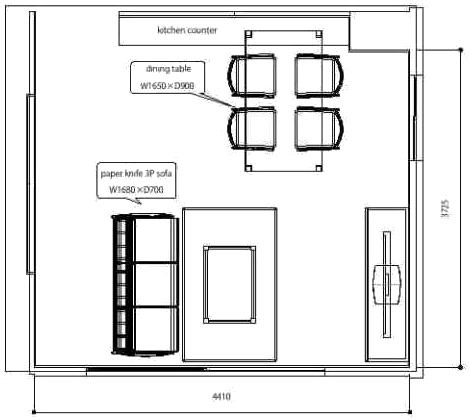

写真だけでは分かりづらいですが、CA-0127キッチンボードのカウンター部分までの高さが850mmに対し、CA-0198キッチンボードのカウンターの高さは1040mmと、190mmも高くなっています。

近くに立ってみると、より「高いな!」と思うかもしれませんが、カウンター上でレンジなどを使った時に中の様子をうかがいやすく、料理の出し入れも楽に出来ます。

さらにスライドカウンターに置いたキッチン家電も低くなりすぎず、使いやすい高さに。

全体の高さは、CA-0127は1800mm、CA-0198は1900mm。

上部の棚のことを考えると、小柄な方にはCA-0198は少し高すぎると感じられるかもしれません。

一番頻繁に使う方が、最も使いやすい仕様を選ぶことが大切です。

【ポイント③ 引き出し】

キッチンボードは収納力があってこそ!

引き出しの容量・形と、ご自身が収納したいものとを比べて最適な収納スペース

を備えているものを選びたいですね。

カウンター下が全て引き出しになっているタイプ。

最も無駄なスペースが少なく、たっぷり収納できる形です。

このように高さの異なる引き出しの組み合わせになっているタイプは、大きいものや重いもの、使用頻度の高くないものは下の引き出しへ、逆に毎日出し入れするような物は上の引き出しへ、と使い分けがしやすくなっています。

こちらはカウンター下が一部スライド収納になっているため、引き出しの容量は上の写真のタイプほど大きくはありません。

しかし、その代わりに縦長の収納を取り入れることで、通常の引き出しにはしまいにくいビンやボトル類も楽に収納できるようになっています。

===================

キッチンボードはお料理をする人にとってはとても重要なアイテム。

物の置き場一つで作業効率がぐんと上がることもございます。

収納したい物やその配置、サイズ感やその人それぞれの使い方など、実際の暮らしを想定しながら、本当に自分にあった仕様のキッチンボードを選びましょう。

【今回ご紹介したキッチンボードの詳細はこちら】

CA-0127 キッチンボード ⇒ https://www.brunchone.com/catalog/cabinet_0127/

CA-0198 キッチンボード ⇒ https://www.brunchone.com/catalog/cabinet_0198/